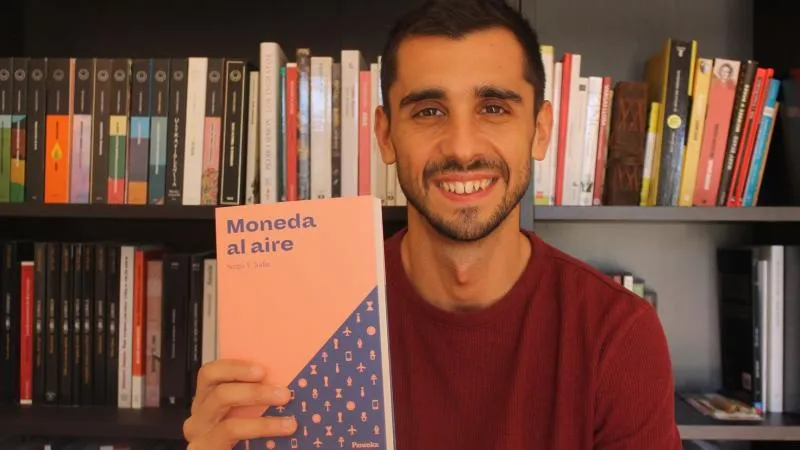

Si en el terreno de juego literario los autores se distinguieran por posiciones, aunque él se considere lateral izquierdo por no querer llamar la atención, Sergio V. Jodar sería mediapunta: porque lanza sus ideas como si fueran pases al hueco. Cada página de su más reciente novela, ‘Moneda al aire’ (Panenka, 2023), es como un estadio rebosante de emociones, donde las vidas de los tres protagonistas —un futbolista (Jacobo Fandiño), una periodista (Bruna Vila) y un aficionado (Vicente Parrado) — se nutren de sentido gracias a un mismo objetivo: el Mundial.

En esta entrevista analizamos todo el proceso de una obra que liga fútbol, literatura y la vida misma, además de hablar de estas tres cuestiones por separado, que por su naturaleza intrínseca no distan tanto como puede parecer.

PREGUNTA: ¿Qué dirías que ha cambiado y que se ha mantenido del Sergio que escribe ‘César Aira gana el premio Nobel’ (2019), tu primer libro, al de ‘Moneda al aire’ (2023), tu más reciente obra?

RESPUESTA: Principalmente ha cambiado el hecho de creer más. El primer libro nació más del ocio, porque estaba en un trabajo que no me motivaba mucho, pero yo quería escribir y estaba prácticamente sin ambición de publicarlo. Para el segundo tenía ya algunas escenas y relatos, y ahora sí estaba decidido a publicar. Y de lo que he mantenido diría la disciplina, sin duda. Hay veces que la literatura sirve pese a que no haya nada que lo demuestre, y respecto a ‘Moneda al aire’ nadie sabe que en un principio la novela completa era en tercera persona. No he sido productivo en el sentido de poder enseñarlo, pero sí ha sido útil para saber que en primera persona aportaba mucho más para hacer funcionar el relato. La disciplina la veo como esa idea de vivir en el texto, y para el escritor eso es muy importante.

P: En otras entrevistas sobre el libro has dejado claro que no es autobiográfico ni tiene características relacionadas con tu persona. Entonces; ¿Cuál ha sido el proceso creativo de ‘Moneda al aire’?

R: Hay una parte en la escritura inconsciente, donde el escribir sobre un tema en concreto se debe a una acumulación de experiencias, inquietudes, y una imaginación que hace que repentinamente te vengan ‘flashes’. De hecho, muchas veces salgo a correr y de la nada me vienen frases o escenas, y a veces me pregunto por qué no me viene cuando estoy sentado. Sin embargo, eso son solo ideas, y a todo ese proceso creativo hay que darle forma a partir de un proceso más ‘artesanal’, de darle vueltas constantemente a la narración, a los personajes, etc. El proceso creativo posee una parte más abstracta y creativa, y otra donde hay que hacer cohesionar todos esos estímulos.

“He convivido mucho con la inseguridad que tiene Fandiño. El sentirte impostor estés donde estés, la necesidad de demostrar o de saber qué dice de mí el resto.”

P: Y pese a no ser autobiográfico, ¿podrías decir una característica de cada protagonista que se identifique con tu persona?

R: No es autobiográfico porque ninguno soy yo, ni a nadie le pasa lo que me pasa a mí, pero todo lo que salga de ti siempre tiene algo tuyo, ya sean las inquietudes o algún rasgo de personalidad. Por ejemplo, he convivido mucho con la inseguridad que tiene Fandiño. El sentirte impostor estés donde estés, la necesidad de demostrar o de saber qué dice de mí el resto. De Bruna me quedo con la ambición y espíritu de lucha. Esa dualidad de querer ganar el Nobel y a los tres días querer bajarme de la vida es algo muy mío. Y Vicente es excesivamente nostálgico, sin querer serlo muchas veces acabo haciendo el ejercicio de mirar hacia atrás. Ves el paso del tiempo que, por un lado está bien, pero también me provoca miedo que las cosas cambien y no se pueda parar, y sin idealizar el pasado tengo un punto melancólico que está muy presente en el aficionado.

P: Escritor, periodista, futbolista en tu infancia y adolescencia, e incluso árbitro. ¿Cómo te han ayudado todas esas perspectivas para crear ‘Moneda al aire’?

R: Muchísimo. De hecho, lo que más claro tenía de la novela eran los tres protagonistas: el futbolista, la periodista y el aficionado. Y creo que me viene de eso, que al final son todas las ópticas desde las que he vivido el fútbol, las cuales son muy diferentes y a su vez se necesitan entre sí. El futbolista es quien lo juega, la periodista es quien lo cuenta y el aficionado es quien lo disfruta o sufre, pero los tres se necesitan y se influyen; porque según como el periodista cuente cómo juega el futbolista, le va a llegar así al aficionado. Sin haberlo planteado era lo que más claro tenía de la novela, y realmente es un juego muy literario porque hace agitar la trama.

P: La lectura de la novela me ha dejado ver una gran experimentación tanto en la estructura y la narración –compuesta por varias voces– como en el lenguaje. Pero dentro de toda esa ‘romantización’ característica, he visto por encima de todo un relato muy humano. ¿Era ese el objetivo al escribir el libro?

R: Totalmente. En alguna presentación se han referido a ‘Moneda al aire’ como “novela de fútbol”, y de ser así sería poner el personaje del futbolista y decir los partidos que gana o pierde, los títulos, etc. Sin embargo, casi todo lo que le pasa al futbolista es cuando no está jugando, y es aquello que le pasa lejos de los focos del estadio lo que me interesaba tratar. Básicamente, porque es la vida, y en las novelas me gusta ver que se va más allá del escenario que se está tratando, como es en mi caso el fútbol.

P: De lleno en lo más específico del relato, el tiempo interno de la novela está ambientado en el proceso previo al Mundial, no durante la competencia en sí. ¿Cuál es el porqué?

R: Es que no hay Mundial. La novela habla de tres personas que quieren ir al Mundial y se acaba justo antes, porque lo que me interesaba era el camino para llegar a él, las expectativas y ver cuanto han cambiado para bien o para mal en ese proceso. En ocasiones para conseguir un reto personal has pasado por cosas indeseables, y tal vez no compensa. O al revés; sin romantizarlo, no lo has conseguido, pero el trayecto te ha ayudado a descubrir hasta aquello que no querías y sales mejor que de haberlo conseguido. El resultado es un instante, y el proceso es tan largo que, en la medida de lo posible, hemos de disfrutarlo como esas efímeras victorias.

“Para mí no es una deshonra que digan ‘novela de fútbol’, pero me da miedo que por la etiqueta que recibe toda la gente ajena a ese mundo no quiera leer el libro”

P: A lo largo del libro planteas un problema con los apellidos; desde el “fútbol (femenino)” hasta la caracterización de tu obra como “novela de fútbol”.

R: Del primer ejemplo considero que se emplea como inferior: “no es fútbol, es fútbol femenino”. En caso de usarlo, el apellido también debería emplearse en el masculino, porque en otras disciplinas se hace. Si bien se ha avanzado mucho y a mucha velocidad, todavía la mujer es vista como intrusa, tanto en redacciones como en el campo. Y sobre el segundo ejemplo diría que es producto del momento consumista en el que vivimos. Al no tener tiempo para prácticamente nada, lo rápido es clasificar con una etiqueta cada obra, y con ello nuestro cerebro se adecua al sistema capitalista y por desgracia nos obliga a simplificar muchos procesos. Para mí no es una deshonra que digan ‘novela de fútbol’, pero me da miedo que por la etiqueta que recibe toda la gente ajena a ese mundo no quiera leer el libro.

P: En la novela, a través de los personajes, expones el odio hacia los tópicos en el mundo del fútbol. ¿Dirías que es una declaración de intenciones?

R: Viene principalmente por el deseo de que los futbolistas hablaran un poco más. Las conferencias de prensa y las intervenciones post-partido son muy planas, y parece que estemos en un punto donde pueden creer que ni siquiera necesitan a los medios, y es un error. Ellos tienen en sus redes sociales, los clubes los están aislando… Los tópicos es no decir nada, y para no decir nada mejor no hablar. Sin embargo, tampoco es un aspecto exclusivo de los futbolistas, y solemos utilizar tópicos en nuestra vida cotidiana para evadir una conversación sobre lo que nos pasa. Es más fácil decir “bien” o “no me pasa nada” y seguir adelante, pero muchas veces va bien hablar, y los jugadores no ven a los medios como una vía para ello y, con su posición de referentes, dar pie a muchas más reflexiones.

P: ¿También son una declaración de intenciones las crónicas de Bruna Vila del periodismo que te gusta?

R: No soy nadie para dictaminar el periodismo que debe de haber, pero sí que es el que me gustaría. En un principio no iba a incluir crónicas en el libro. Principalmente, necesitaba saber lo que le pasaba al equipo de Fandiño (Atlético Mediterráneo) durante la temporada para haber como estaba mi personaje, y con esa planificación, además de ser la crónica un género que siempre me había gustado, me planteé escribir algunos partidos que merodeaban por mi cabeza radiografiados. Me gusta la idea de incomodar al lector para que nunca sepa que va a venir, y añadir a los tres narradores vehiculares una cuarta voz a través de la crónica ayudaba a romper la monotonía del relato. Sin embargo, como ejercicio estilístico también me ponía, aunque a día de hoy parezca muerto. La crónica nació para explicar un partido que la gente no había visto, y ahora las que leemos son de partidos que hemos visto porque nos gusta que alguien nos lo cuente de una forma distinta. Pese a ser un género que productivamente y materialmente debería estar muerto, sigue vivo y mola.

P: ¿Hemos avanzado lo suficiente como sociedad para desafiar los actos y automatismos patriarcales y machistas, tanto en el fútbol, como en el periodismo y en la vida?

R: Yo empecé la novela en 2019, y a lo largo del 2020 hice una gran parte. Seguramente si la escribiera hoy, sobre todo la crítica al machismo en las redacciones deportivas tendría aún más matices; y eso es bueno. Paralelamente, tanto en las redacciones como en los terrenos de juego, se tiende a llamar a los hombres por el apellido y a las mujeres por su nombre. Es una sensación de cercanía o de estar por encima de ellas que nos permite llamarlas por su nombre hasta de forma cariñosa, y en el sector del trabajo puede que la gente sea más políticamente correcta, pero que alguno piense que ellas no están preparadas para hacer según que cosas. De hecho, Bruna en el libro dice que “los jefes han aprovechado la ola del feminismo para decir que ellos también lo hacen”. Y es que es eso. Les dan poder para ganar ellos, y realmente se sigue haciendo de una forma paternalista, en lugar de ser un proceso natural donde se confía en una persona preparada para todo, independientemente del género. El motivo por el que se dan oportunidades a las mujeres nos puede servir para seguir avanzando, y se ha de valorar, pero sigue sin ser totalmente sincero.

P: ¿Con Jacobo Fandiño sientes que has podido llevar a un lugar más terrenal, lejos de la idiosincrasia, a la figura del futbolista?

R: No era el objetivo principal, pero este parte de una concepción muy básica como es ver la persona que hay detrás del futbolista. Fue el personaje que menos me costó escribir. Simplemente tenía que inventar un paisaje interior, un futbolista inseguro y esencialmente quería intentar quitar la máscara que tienen a la hora de hablar. Como decía con los tópicos, te hace ver que los futbolistas están autocensurados, y generalmente en el fútbol suelen confesarse ya cuando están retirados. El caso de Bojan lo ejemplifica a la perfección, ya que no fue a la Eurocopa de 2008 por ansiedad y los medios justificaron su ausencia a partir de una gastroenteritis. Muchas situaciones vienen de esa masculinidad que en teoría no se puede perder, y que de reconocer los problemas que pasan en tu interior “no serías tan hombre”, y quería imaginarme aquello que había detrás del futbolista cuando se va a dormir.

P: Vicente Parrado, tercer y último protagonista, es de unos valores y una visión mucho menos abierta que Vila o Fandiño. Entonces, ¿en qué punto podemos empatizar con la figura del aficionado respecto a los otros dos personajes?

R: Diría que donde podemos empatizar más con Vicente es en las decisiones que va tomando, las cuáles no son del todo suyas, y son circunstancias que nos suelen ocurrir a nosotros en nuestro día a día. El contexto familiar, económica, geográfica, social y de género influye mucho, y estamos en una época muy individualista, donde mensajes cliché como el “si quieres puedes” o “todo depende de ti” calan en la gente, y no es así. Es difícil empatizar con el aficionado en algún punto por su vida personal, pero justamente por eso es cuando más se le debe comprender. Con la gente que duerme en la calle, es ludópata o se droga, solemos decir que “se lo ha buscado”, y creo que sin infantilizar y dándole su punto de responsabilidad, en Vicente es donde más se ve cómo influye nuestro entorno en las decisiones y la vida que tenemos.

P: Sobre la actualidad futbolística, ¿crees que asistimos ante una mayor sistematización del juego y a sobreanalizar los acontecimientos de este? ¿Y en qué medida desvirtúan las estadísticas la naturaleza del juego?

R: No me gusta la sentencia de “odio al fútbol moderno”, ni pienso que todo lo que hay ahora es malo, pero sí diría que ese sobreanálisis es malo. No tanto por el análisis, sino porque hace que el juego sea previsible. De hecho, Fandiño es mediapunta, y esa posición está desapareciendo. Ahora todos han de presionar de manera organizada, y precisamente se limitan todos los recursos inesperados que tiene un futbolista ya desde bien pequeños. El caño va desapareciendo porque “ya no es útil”, y se separa lo estético de lo efectivo, lo cual no debería ser así, y el resultado puede ser la pérdida de esencia que tiene el fútbol, que en definitiva es un espectáculo.

“La agenda nos la marca el entorno, en lugar de ser nosotros quienes le digamos a la gente lo que le puede interesar”

P: Lejos de comentar los problemas de periodismo, ¿qué cambios realistas podrían revertir el contexto del sector a corto y a largo plazo?

R: El periodista solo se tiene que dedicar a hacer buen periodismo. Simple y llanamente. Y dejar de hablar del conflicto de la mujer de Neymar o cualquier asunto similar que tenga como único objetivo sacar contenido morboso. Pero desgraciadamente son los empresarios los que nos piden hablar de la mujer de Neymar, y el periodismo no está en manos de los periodistas. Si un CEO supiera ya tendría un millón de visitas, por mucho que te insista con palabras clave. Realmente la gente entra si es una buena historia, y hemos pasado de que antes se plasmara una noticia en redes, a plasmar lo viral en redes a una noticia. La agenda nos la marca el entorno, en lugar de ser nosotros quienes le digamos a la gente lo que le puede interesar. Es perverso y espero que tenga marcha atrás.

P: Eres una persona que suele rehuir de los halagos desmesurados, y en una entrevista con Marta Griñán, del Diario AS, dijiste que “te hacen ver que has ganado una Champions”, y para ti esta pequeña victoria es “un entrenamiento más”. ¿Cómo quieres que se te considere?

R: Me reafirmo en lo que dije. No me considero ni ídolo ni referente, porque al final es pasajero, y no te puedes quedar ahí. Y esto de la Champions también lo decía porque valoro mucho más la evolución propia antes que el resultado final, y aun celebrando la orejona aprecio más todos esos entrenamientos que me han hecho ganarla. Lo único que no me gusta de escribir es estar pensando en el resultado final, porque está condicionado por el hecho de que quede bien. Sin embargo, el crear escenas, cambiar de narrador y los miles de retos que te plantea la literatura es algo que me encanta vivir, y si he mejorado yo como escritor el proceso está más que rentabilizado.

Leave a Reply